最近、辞書引きに興味を持つお子さまが増えてきています。

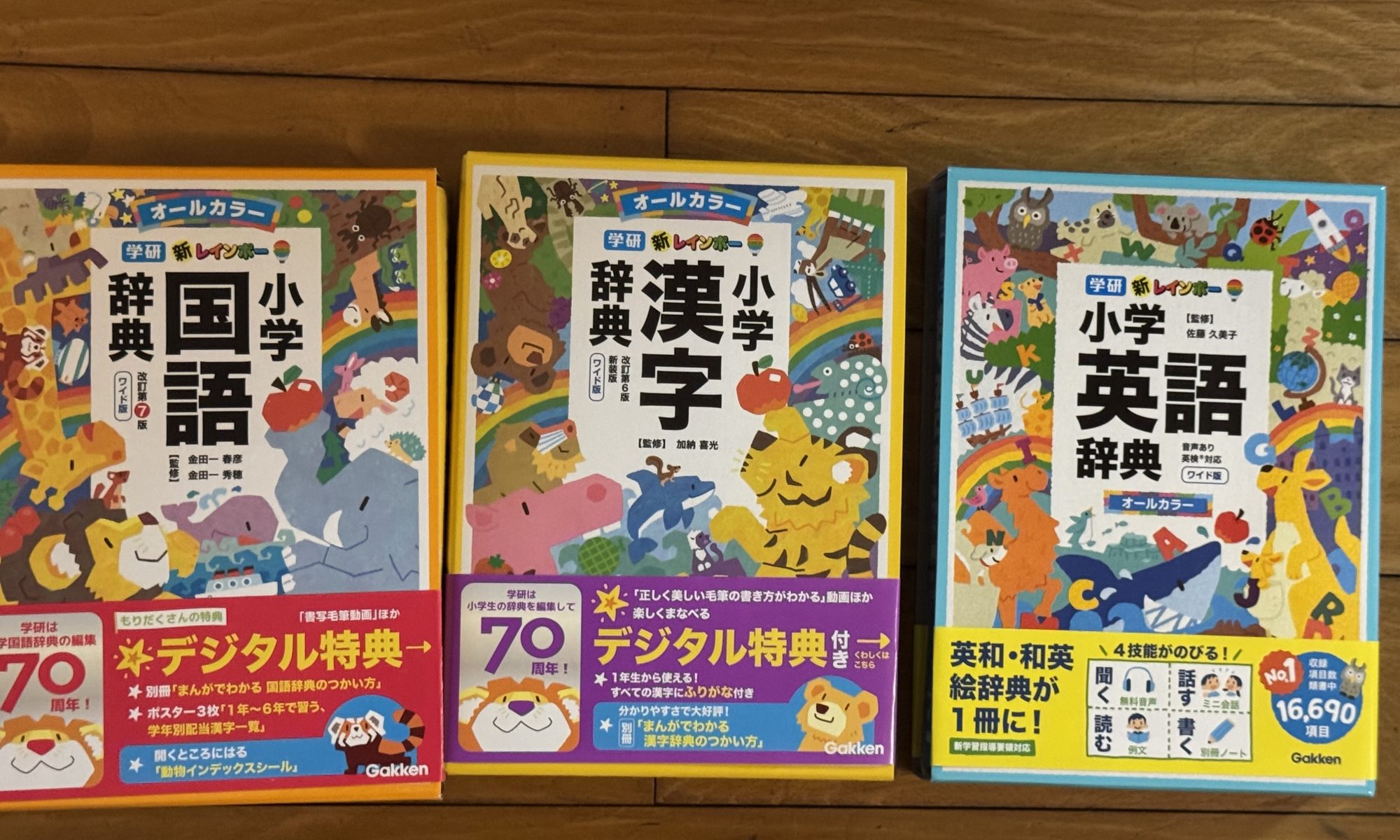

当教室でも備え付けの辞書を買い増ししました。

AIに、辞書引きの楽しさを尋ねると、次のような回答が来ました。

今、タブレット学習などが広がり、さしたる苦労もなく「答え」が手に入る時代だからこそ、辞書を引く楽しさは、残しておきたいものです。

小学生にとって辞書を引くことの楽しさ

~言葉の世界を広げる冒険~

・はじめに

辞書は、言葉とその意味、使い方などを調べるための道具です。小学生にとって辞書を引くことは、単なる勉強の一部ではなく、未知の世界を探検するようなわくわくした体験にもなります。ここでは、辞書を使うことで得られる楽しさや魅力について、さまざまな角度からまとめていきます。

・発見の喜び

辞書を開くと、普段聞き慣れない言葉や、見たことのない漢字など、たくさんの新しい情報に出会います。小学生は好奇心が旺盛で、「知らないことを知りたい」という気持ちを持っています。そんな時、辞書は宝箱のような存在です。たとえば、授業や本で出てきた難しい言葉を調べ、意味がわかった瞬間、「なるほど!」という発見の喜びを味わえます。その体験が積み重なることで、言葉に対する興味や知識欲がどんどん高まります。

・自分で調べる達成感

わからない言葉を自分の力で辞書を使って調べることは、小学生にとって大きな達成感につながります。だれかに教えてもらうのではなく、自分で調べて答えを見つけたとき、「自分にもできた!」という満足感が生まれます。こうした経験は、自分で考え行動する自信や、主体的に学ぶ姿勢を育ててくれるでしょう。

・知識が広がる楽しさ

辞書を引いていると、一つの言葉を調べたつもりが、つい他のページも見てしまい、いろんな言葉に出会うことがあります。「ついでに、これも調べてみよう」「この言葉の隣に面白そうな単語がある」といったように、興味がどんどん広がっていきます。辞書には例文や関連語も載っているので、言葉の意味だけでなく使い方や似た言葉まで学ぶことができ、知識の幅がぐっと広がります。

・言葉遊びのひろがり

辞書にはクイズや言葉探しゲームのような楽しみ方もあります。たとえば、「一番長い言葉はなんだろう」「好きな動物の名前を見つけてみよう」「ひらがな順に並んだ言葉をどこまで探せるか挑戦してみよう」など、遊び感覚で辞書を使うことができます。また、友だち同士で辞書を使ったゲームを考えたり、家族と一緒に調べものをしたりと、コミュニケーションのきっかけにもなります。

・漢字辞典・英和辞典などの多様性

辞書にもいろいろな種類があり、国語辞典だけでなく漢字辞典、英和辞典などを使うことで興味の幅が広がります。漢字辞典では部首や画数から漢字を探す過程が楽しく、英和辞典では英語の意味や例文を読むことで外国語の世界に触れられます。たくさんの辞書に触れることで、それぞれの言語や文字の面白さに気づき、学びの可能性が広がります。

・辞書を使うことで身につく力

辞書を使うことで、単語の意味を知るだけではなく、調べる力・考える力・集中力など、さまざまな力を伸ばすことができます。辞書の中で目的の言葉を見つけるためには、ページの順番や目次の見方を理解したり、注意深く探したりする必要があります。その過程のなかで、物事を丁寧に調べる姿勢や、根気強さも育まれます。

・日常生活に役立つ場面

辞書を使う経験は、日常生活でも役立ちます。たとえば、手紙や作文を書くとき、「もっとぴったりの言葉を使いたい」と思った時に辞書を使うことで、表現の幅が広がります。また、ニュースや本、インターネットなどでわからない言葉が出てきた時も、辞書に頼ることで素早く理解できるようになります。辞書を使う習慣が身につくことで、さまざまな場面で自分の力を発揮できるようになるでしょう。