普段は物静かにひっそりと学習をしているお子さまがいらっしゃいます。

最近の保護者面談で「お子さまの好きなものはなんですか?」と伺ったところ、「ブロック遊びに夢中です。」とおっしゃいました。

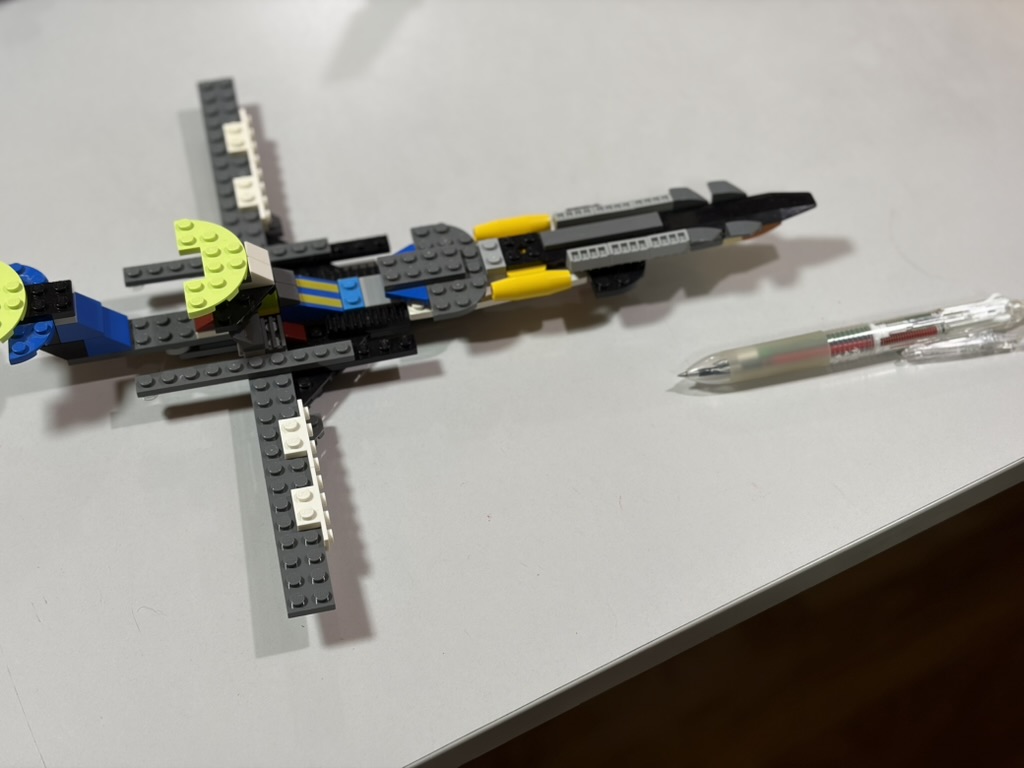

「どんなものを作っているのか、一度作品を見せてください。」とお伝えしたところ、早速数点を大きな段ボール箱に入れて、お父さま、お母さま付き添いで(一人では持って来れなかった)見せに来てくれました。

自分の作品を嬉しそうに説明する彼の顔は、今まで見たことがないほど輝いていました。

「子どもの角を見つけて、伸ばしてあげる」が。教室で心掛けていることです。

今日は、この普段おとなしい子の「ツノ」を見つけました。

彼に出した宿題は「未来の家」を作ってきて見せてちょうだい・・・です。

どんなアイデアが詰まった作品を持ってきてくれるのでしょうか?